歯周病治療

細菌には種類があり、酸で歯を溶かしむし歯をつくるものと、毒素で歯ぐきや骨をむしばむものに分かれます。

歯を失う原因は、実はむし歯より歯周病の方が多いのです。 お口の中は複雑な構造で、目に見えない場所も多く、また症状がゆっくり進むケースがほとんどであるため、セルフコントロールだけで維持は難しいでしょう。

歯周病セルフチェック

次の項目で当てはまる数が多い方は、歯周病かもしれません。

まずは自分でチェックしてみましょう!

歯ぐきが赤く腫れて、ブヨブヨしている

口臭がきつい、口臭を人から指摘された

歯磨きすると出血する

硬いものが食べにくくなった

朝起きると、口の中がネバついている

歯の長さが伸びた気がする

歯がムズムズしたり、浮いたりしたように感じる

歯がグラグラする

歯と歯の隙間に食べ物がよく詰まる

歯ぐきから膿が出る

歯と歯の間の歯ぐきが鋭角でなく丸みを帯びている

歯の根元が見えている

歯周病とはどんな病気?

「歯周病」は、お口の中の細菌によって歯ぐきが炎症を起こす病気です。

重症化すると歯周組織が破壊され歯が抜け、歯を失う原因になることが最も多い病気だと言われています。

中高年がなる病気と思っている方も多いかもしれませんが、日本人の成人の約8割が歯周病といわれ、若い方でも油断はできません。

初期には自覚症状がないことが多く、気付かないうちに進行していきます。

歯磨きで出血する、歯がグラグラするといった症状が現れる頃には、歯を支える骨がすでに壊れている場合もあります。

誰もが歯周病の可能性があるという認識を持って、定期検診の受診や毎日の丁寧な歯磨きを行うことが大切です。

歯周病の原因

歯周病は、歯と歯ぐきの間にある歯周ポケットに、歯垢や歯石などの菌が繁殖することで歯ぐきに炎症を起こします。

歯垢や歯石

歯垢は、食べ物のカスなどによってお口の中に細菌が増殖し、歯に付着して形成される白く粘ついたものです。

歯石は、歯垢が固まったもので、ブラッシングでは落とすことのできない汚れです。

歯石が歯ぐきに溜まることで、炎症を引き起こし、歯周病を引き起こすことがあります。

喫煙

タバコに含まれるニコチンが、歯ぐきの血管を収縮させ、血流を悪化させることで歯周病につながります。

ストレス

ストレスが長期化すると、免疫力が低下し、歯周病の進行を促すことがあります。

食生活

食生活によって栄養バランスが偏ったり、甘い食べ物を過剰に摂取することで、お口の中のバランスが崩れ、歯周病を引き起こすことがあります。

免疫力の低下

免疫力が低下すると、細菌に対する抵抗力が弱まり、歯周病を引き起こすリスクが高くなります。

歯周病が進行すると

歯周病は気付かないうちに進行し、症状が出たときにはすでに重症化しているケースが多いです。

重度の歯周病によって失われた組織は、治療をしても元の状態には戻らず、最悪の場合、歯を失うことになります。

自覚症状のない早いうちから正しい歯磨きや定期検診の受診を続けて歯周病の進行を防ぐことが大切です。

歯周病の進行段階

歯周病は、歯肉炎、軽度歯周炎、中等度歯周炎、重度歯周炎の4つの段階に分類されます。

歯肉炎

歯ぐきが赤くなり、腫れて痛みを感じる状態です。これは、歯周病の初期段階で、歯を支えている歯ぐきに問題が起きています。痛みや腫れは、歯ぐきの健康が損なわれているサインです。

軽度歯周炎

この段階では、歯ぐきの病気が進行し、歯周ポケットと呼ばれる歯ぐきと歯の間の隙間が深くなります。歯ぐきが下がり、普段は隠れている歯の根が見えてきます。これにより、歯が弱くなり、痛みや不快感が生じることがあります。

中等度歯周炎

さらに病気が進むと、歯周ポケットがもっと深くなり、歯ぐきの状態はさらに悪化します。この段階では、歯ぐきからの出血がより一般的になり、歯を磨いたり、食事をしたりするときに出血を経験するかもしれません。痛みや不快感も増える可能性があります。

重度歯周炎

歯周病が最も重い段階です。この時点で、歯を支える繊維や骨が大きく損傷し、歯がぐらつくことがあります。最悪の場合、歯が自然に抜け落ちる可能性もあります。口臭がひどくなったり、味覚に異常を感じたりすることもあります。この段階では、早急な治療が必要です。

歯周病は再発する?

歯周病は一度治療を行ったとしても、再発する可能性が十分にある病気です。歯周病の原因である歯垢は、日常的なお口のケアで除去することができますが、完全に除去することは難しいため、再発につながるのです。

再発を防ぐためには、定期的な歯科検診やプロフェッショナルケア(PMTC)が必要です。また、自宅での正しい歯磨きや、歯間ブラシ、フロスなどを使ったセルフケアも重要です。

予防歯科についてはこちら歯周病と全身疾患の関連性

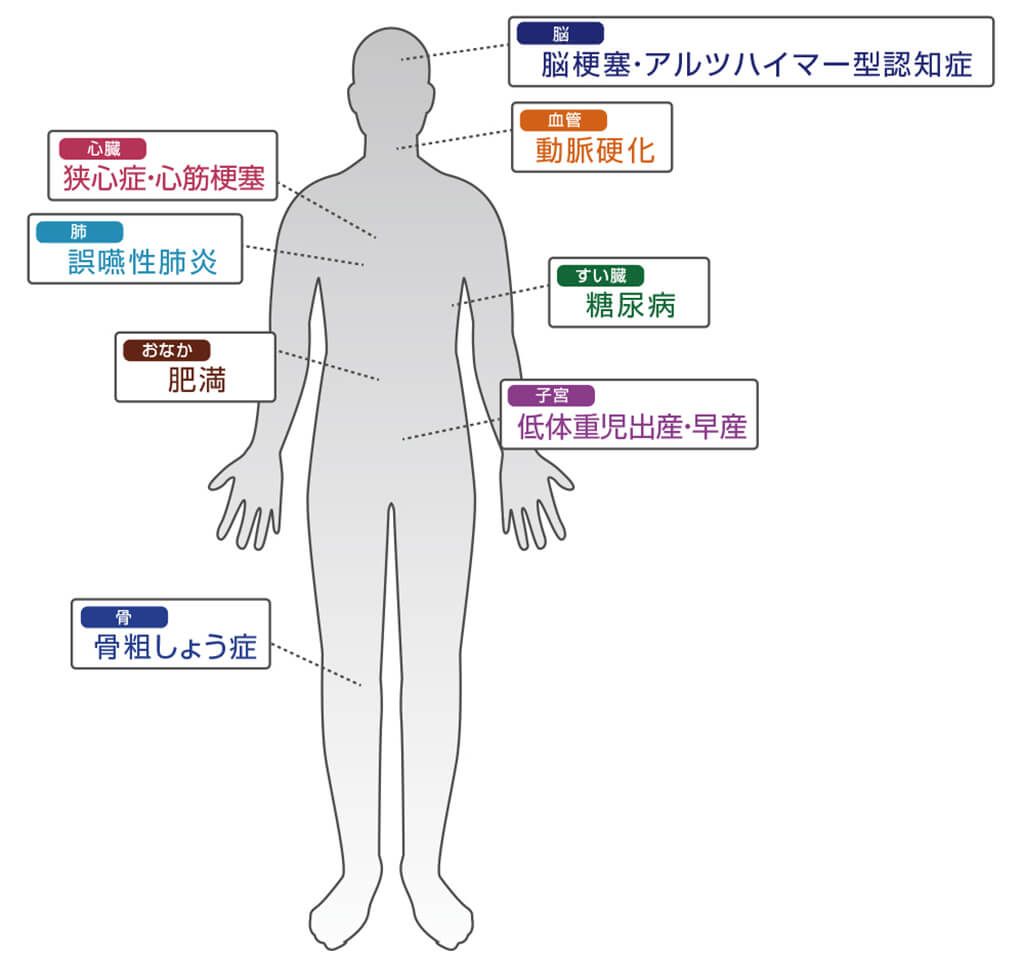

歯周病が進行によって、歯周病菌が出す毒素が歯ぐきの血管を経由して全身にめぐると、下記のような疾患のリスクが上がると言われています。

脳梗塞・アルツハイマー型認知症

動脈硬化

糖尿病

低体重児出産・早産

狭心症・心筋梗塞

誤嚥性肺炎

肥満

骨粗しょう症

歯周病によって病気になることがあるのと反対に、全身疾患が歯周病を発症・進行させることもあります。

上のチェックリストに当てはまる症状がある方や、しばらく歯科医院に行っていないという方は、歯周病の可能性がありますので全身の健康を守るためにも、一度ご来院ください。 歯周病を防ぐためには、歯垢を取り除いてお口の健康な状態を保つ「プラークコントロール」が効果的です。 毎日の丁寧な歯磨きや、定期的な歯科検診、クリーニングといった歯周病予防をしっかりと行いましょう。

歯周病治療の流れ

検査・診断

まず、最初に「歯周病組織検査」と「レントゲン撮影」を行い、診断します。

歯周病は自覚症状がないことが多いので、どの程度進行しているのかを最初にしっかり把握する必要があります。

カウンセリング

検査の結果をもとに治療方針を決めます。

専用のカメラでご自身の歯ぐきの様子をお見せしたり、染め出しで磨き残しをご確認いただいたりといった「目で見てわかりやすい説明」を行い、患者様のご希望を伺います。

健康な歯をいつまでも維持できるように将来を見据えた治療計画を提案し、患者様にしっかり納得いただいてから治療に移ります。

小さなことでも構いません。気になることや心配なことがありましたら、何なりとご質問ください。

歯周基本治療

以下の3つが「歯周基本治療の目的」です。

1.歯周病の炎症を緩和します。

2.歯周病を進行させる原因を取り除きます。

3.これ以上、歯周病が進行しないように対処します。

歯ぐきの腫れ、出血、口の中のねばつきといった歯周病の初期症状は、歯の表面や歯と歯の間に付着する「プラーク」が原因です。

歯周病の基本治療として、お口の中からプラークを取り除くことで、プラーク内に潜む歯周病菌が歯ぐきに炎症を起こさないように食い止めることが大切です。

【処置内容】

■スケーリング

ブラッシングでは落としきれない、プラークが固まってできる歯石を「スケーラー」という器具を使用して除去していきます。

正しい歯磨きと、スケーラーによる処置で初期の歯周病は治癒が期待できます。

■ルートプレーニング

歯周病がある程度進行している場合には、スケーリングに加えてルートプレーニングを行います。

スケーリングでは届かない歯根表面の汚染・軟化されたセメント質や象牙質を除去することで、歯根面を滑らかにしてプラークの再付着を防ぐ効果があります。

必要であれば麻酔の使用もできるので、痛みを感じずに処置ができます。

再検査・評価

歯周病の治療が終わったら再検査をして、治療前の状態と比べて改善されているかどうかを確認します。

症状が改善されていた場合は、再発防止のための正しい歯磨きの指導を行い、定期検診での経過観察となります。

症状が改善されていなければ、外科的な処置を行います。

歯ぐきを切開し、歯ぐきの奥に付着した頑固な歯石を徹底的に除去し、進行を防ぎます。

ブラッシング指導

歯周病の予防、改善には毎日の丁寧な歯磨きが欠かせません。

しかし、磨き方や、歯ブラシがお口に合っていないという理由で磨き残しが多くなってしまう方が多くいらっしゃいます。

当院では、歯周病になりにくい正しい歯磨きの指導や歯並びなどのお口の状態に合わせたケア用品の選び方のアドバイスも行っております。

歯磨きに加えて、デンタルフロスや歯間ブラシを使用すると、プラークの除去率が上がりより高い予防効果が期待できます。

メンテナンス

せっかく歯周病の治療をしても、定期的なメンテナンスができていないと再発しやすくなってしまいます。

歯周病を再発させないためにも、3カ月に1回程度は定期検診で現状の把握とプロによるクリーニングを受けるようにしましょう。